ナレッジマネジメントとは?意味・目的・具体例をわかりやすく解説【2025年最新版】

社内に埋もれた「ノウハウ」や「経験」を、もっと活かしたい。

そんな課題を感じている企業が増えています。

しかし、実際には情報が各部署・個人に分散し、必要な時に探せない。

似たような資料を何度も作り直し、属人化が進みます。こうした課題を解決するための考え方が「ナレッジマネジメント(Knowledge Management)」です。

本記事では、ナレッジマネジメントの意味・目的・メリットから、実際の仕組みづくりの基本、最新のAI活用動向までを分かりやすく解説します。

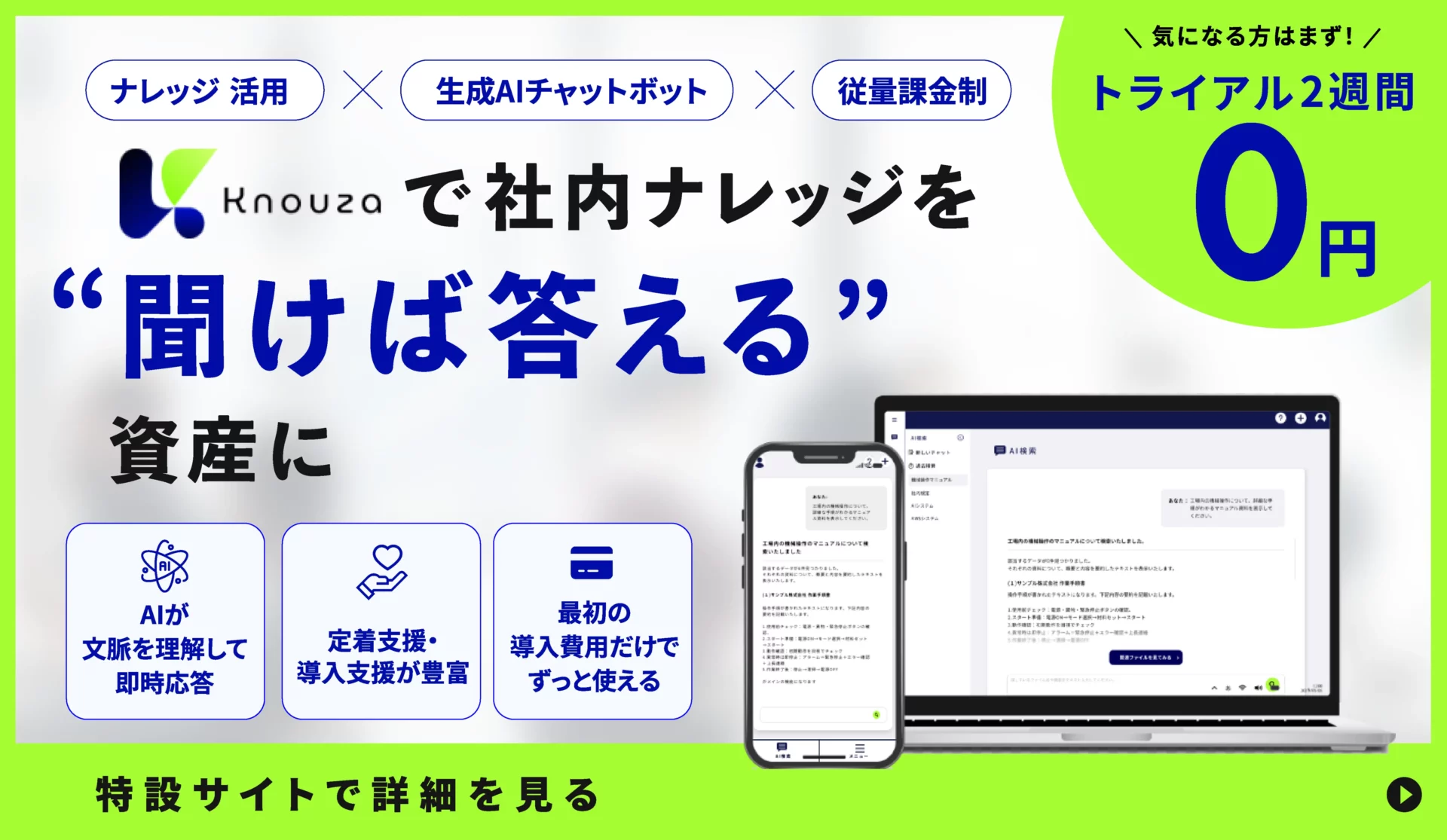

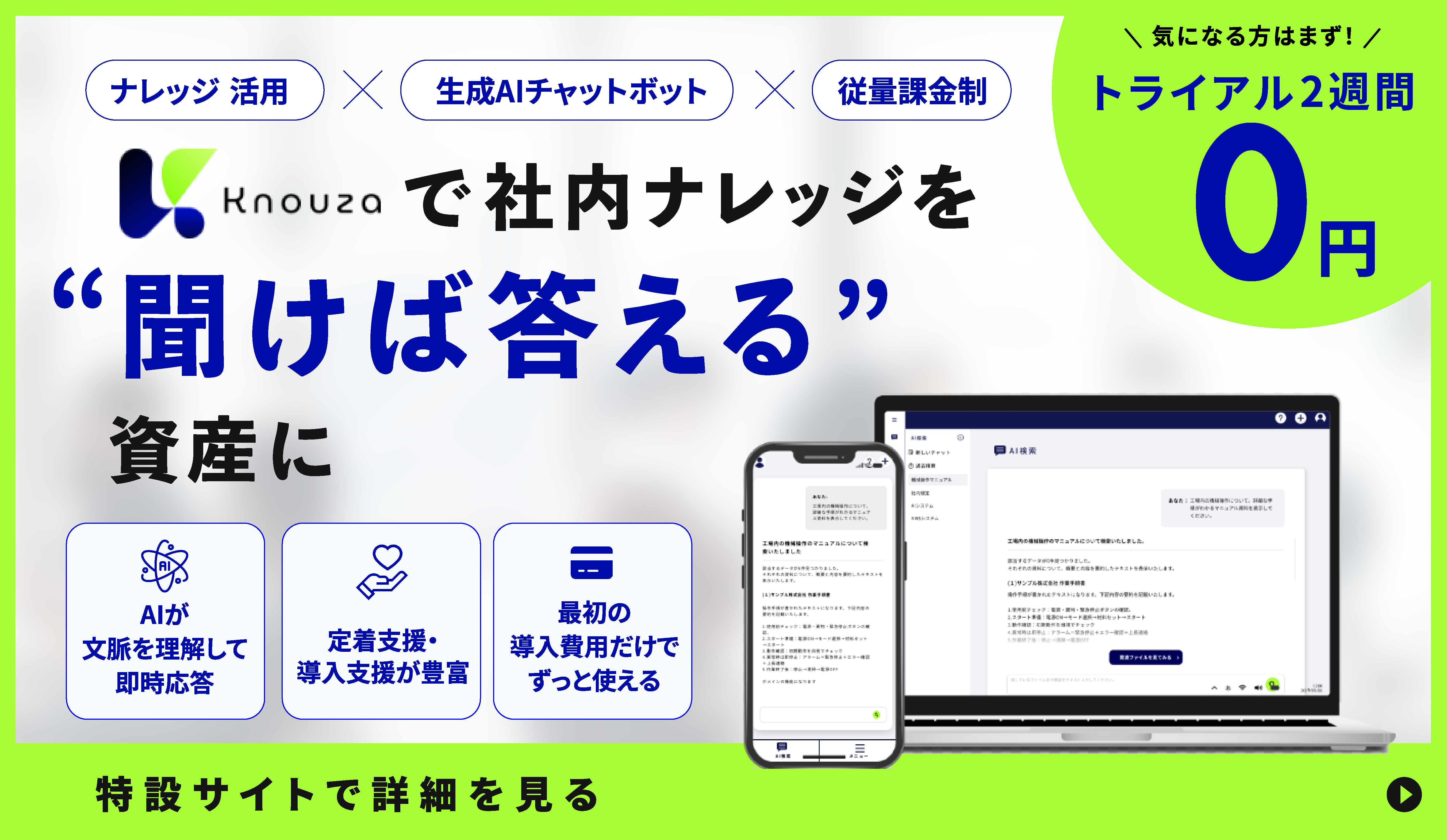

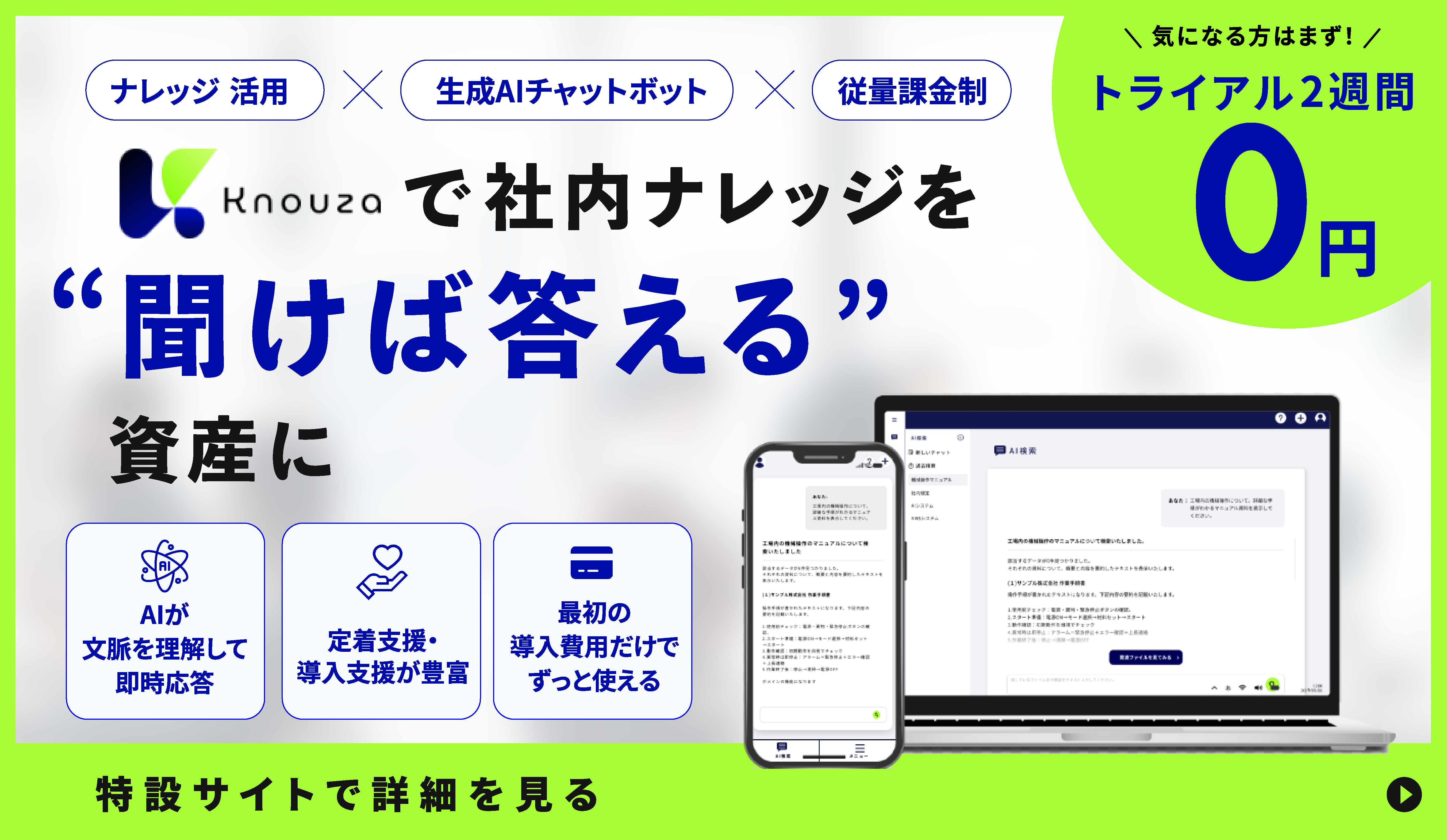

【無料トライアル実施中】ナレッジマネジメントツールならKnouza

「何を誰に聞けばいいのかわからない…」「教えるばかりで自分の仕事が進まない…」 そんな悩みを解決するのが、ナレッジ管理ツールKnouza。 マニュアルやFAQ、ベテランの知見をまとめて、誰でもすぐにアクセス可能。 情報共有のムダを減らし、仕事に集中できる環境をつくります。

目次

ナレッジマネジメントとは?基本の意味と考え方

ナレッジマネジメントとは、企業が持つ知識・経験・ノウハウを共有し、再利用し、さらに新たな知識を生み出すための仕組みを指します。

ポイントは、「情報の共有」で終わらせず、知識が循環し、組織の力として再生産される状態をつくること。

つまり、ナレッジマネジメントとは「知を流通させ、価値を生むための経営の仕組み」と言えます。

多くの企業では、膨大な情報が個人フォルダやチャットに埋もれ、他部署で再利用されないままです。その結果

- 同じ質問や調査が繰り返される

- ベテランの退職でノウハウが失われる

- 部署間の情報格差が広がる

といった問題が発生します。ナレッジマネジメントは、こうした「知識の分断」を解消し、組織として学習する力を高めるアプローチです。

ナレッジマネジメントが注目される理由

オンライン会議やリモートワークが当たり前になり、「隣の席に聞く」文化がなくなったことで、知識の共有が難しくなっています。一方で、業務のスピードは上がり続け、求められる判断も速く・正確でなければなりません。ナレッジマネジメントが注目を集めている背景には、次の3つの変化があります。

テレワーク・ハイブリッド勤務の普及

出社が前提だった時代は「隣の席に聞けば分かる」が通用しました。

しかし、リモートワークではそれが難しくなり、知識を“仕組みとして共有”する必要が生まれました。

人材の流動化・属人化リスクの高まり

人の入れ替わりが激しい時代では、属人化したノウハウが失われやすくなります。

ナレッジマネジメントによって、知識を人から組織の資産へと移すことが求められています。

情報量の爆発と検索負荷の増大

社内文書・議事録・FAQなどが増え続け、「探す時間」が業務を圧迫しています。

“知っている人に聞く”ではなく、“必要な知識にアクセスできる仕組み”が必要です。こうした背景から、ナレッジマネジメントは「企業の情報基盤」として再評価されています。

DXの本質が「データ活用」から「知識活用」へと進化している今、ナレッジマネジメントは企業競争力の中核にあります。

ナレッジマネジメントの目的と導入メリット

ナレッジマネジメントの目的は、知識を組織の力に変えることです。

単なる文書共有ではなく、“個人の経験や発見を組織の成果へ転換する”ための取り組みです。

ここでは、実際に導入した企業がどんな変化を得られるのか、代表的な4つのメリットを具体的に見ていきましょう。以下のような具体的なメリットがあります。

業務の効率化とスピードアップ

同じ課題を繰り返し調べるムダを削減し、判断や対応のスピードを高めます。

特に顧客対応や開発業務など、過去事例の再利用が多い現場では大きな効果を発揮します。

品質の均一化と属人化の防止

個人のやり方や経験に依存せず、知識を仕組み化することで、対応品質を標準化。

誰が担当しても一定レベルの成果を出せるようになります。

人材育成の加速

過去の知見が整理・共有されていれば、新入社員や異動者が短期間でキャッチアップ可能に。「教える人がいない」状況でも、自己学習できる環境をつくれます。

組織の成長とイノベーション促進

共有された知識が組み合わさることで、新しい発想や仕組みが生まれやすくなります。

知識は単なる“再利用の材料”ではなく、“新しい知を生み出す源泉”となります。

👉ナレッジマネジメントのメリットとは?5つの効果と導入時の注意点を徹底解説

暗黙知・形式知・SECIモデル

「知識を共有する」と言っても、その中身は一様ではありません。

人の経験や感覚のように言葉にしにくいものもあれば、手順書やマニュアルのように形式化されたものもあります。ナレッジマネジメントの根幹にある考え方が、「暗黙知」と「形式知」の区別です。

暗黙知とは

経験や勘、感覚的な判断など、言葉にしにくい知識。

「この顧客にはこのタイミングで話すと良い」「この作業はこうすると速い」など、体験から得た“コツ”がこれにあたります。

形式知とは

マニュアル、手順書、チェックリストなど、言語化・文書化された知識。

誰でも理解・再利用できる形になったものです。

そして、この2つの知識が循環し、新たな知を生み出す仕組みを説明したのがSECIモデルです。

| フェーズ | 内容 | 例 |

| 共同化 | 暗黙知を共有 | 現場OJT、対話、観察 |

| 表出化 | 暗黙知を形式知に変換 | 事例を文書化、ノウハウを可視化 |

| 連結化 | 複数の形式知を統合 | 各部署の知識を整理・体系化 |

| 内面化 | 形式知を再び暗黙知に | トレーニング・実践で習得 |

このサイクルを回し続けることこそが、ナレッジマネジメントを持続させる鍵です。

ナレッジマネジメントのよくある課題と失敗要因

ナレッジマネジメントの必要性を感じていても、実際に取り組むと運用や文化が追いつかないケースが多いです。多くの企業で共通する”よくある課題”をご紹介します。

(1)情報はあるが“見つからない”

分類やタグ付けが曖昧だと、必要な情報にたどり着けません。

検索性を設計段階から考慮することが重要です。

(2)投稿・更新が続かない

「面倒」「評価されない」「メリットが分からない」といった理由で運用が止まります。

更新を仕組み化し、組織として評価する文化づくりが欠かせません。

(3)内容の信頼性が低下する

古い情報が残ると、ユーザーが「これは本当に正しいのか」と不信感を持ちます。

責任者設定やレビュー機能などで鮮度を維持する仕組みが必要です。

(4)文化として根づかない

ツールを入れるだけでは定着しません。

「共有する」「活用する」ことが自然に行われる環境をつくることが本質です。

【無料トライアル実施中】ナレッジマネジメントツールならKnouza

「何を誰に聞けばいいのかわからない…」「教えるばかりで自分の仕事が進まない…」 そんな悩みを解決するのが、ナレッジ管理ツールKnouza。 マニュアルやFAQ、ベテランの知見をまとめて、誰でもすぐにアクセス可能。 情報共有のムダを減らし、仕事に集中できる環境をつくります。

最新トレンド:AIと検索技術が変えるナレッジマネジメント

近年のナレッジマネジメントでは、AI技術の活用が大きな変化をもたらしています。技術が進化したことで、「人が整理する」「人が探す」という作業が劇的に減りつつあります。

- AI検索:質問文の意図を理解し、最適な情報を提示

- 自動タグ付け:文書を解析し、自動で分類・関連づけ

- 要約生成:長文資料を短時間で理解できる要約を生成

- 関連ナレッジ提案:閲覧中の内容に基づき、関連情報を自動表示

従来の「人が探して整理する」作業を大幅に削減。

社員は“情報を探す時間”を減らし、“知識を使う時間”を増やせるようになっています。

AIによるナレッジマネジメントは、単なる効率化ではなく、「知識が自然に循環する環境」を作るという点で、従来の仕組みを大きく超える存在となりつつあります。

ナレッジマネジメントを支えるツール選び(概要)

知識を循環させるには、それを支える「プラットフォーム」も欠かせません。

どれほど理念やルールを整えても、社員が“知識を探せない・投稿しづらい”状態では運用が止まってしまいます。

ただし、ここで重要なのは「機能が多いツールを選ぶ」ことではなく、「現場で使われ続ける仕組みを選ぶ」ことです。ナレッジマネジメントのツール選びでは、派手な機能よりも「日々の業務にどれだけ自然に溶け込むか」が成功のカギとなります。

特に押さえておきたい基本視点は次の3つです。

① 検索性(自然文検索・AIサジェストなど)

ナレッジマネジメントは、“検索してすぐ見つかる”ことがすべての出発点です。

検索精度が低いと、いくら情報を登録しても活用されません。

最近では、キーワード一致だけでなく、AIが質問文の意図を理解して適切な情報を提案する「自然文検索」や「AIサジェスト機能」を備えたツールが主流になっています。

ユーザーが“Googleのように”気軽に検索できる環境が理想です。

② 投稿のしやすさ(テンプレート・UI設計)

ナレッジを共有する文化を根づかせるには、投稿のハードルを下げることが欠かせません。

投稿画面が複雑だったり、入力項目が多すぎると、どんなに優れたツールでも使われなくなります。

テンプレート機能や自動タグ付け、画像や動画のドラッグ&ドロップ対応など、できるだけ“考えずに投稿できる”仕組みがポイントです。

また、スマートフォンや社内チャットから直接投稿できるなど、日常業務の延長で使える導線設計も重要です。

③ 更新管理(責任者・レビュー機能)

ナレッジは時間とともに古くなります。

情報が更新されないまま残ると、「これ、まだ正しいの?」という不信感を生み、活用が止まってしまいます。

それを防ぐには、記事や文書ごとに“オーナー(責任者)”を設定する仕組みや、定期的なレビュー・リマインド機能が有効です。

こうした「メンテナンスを仕組み化する設計」が、継続的なナレッジ活用には欠かせません。

AIナレッジ管理プラットフォーム「Knouza(ノウザ)」とは?

ナレッジマネジメントを現実的に支援するプラットフォームとして注目されているのが、「Knouza(ノウザ)」です。

Knouzaは、AIを活用して社内に散らばる文書・議事録・対応履歴などを自動整理し、

必要な情報を瞬時に引き出せるナレッジ管理プラットフォームです。

主な特長は以下の通りです。

- 自然言語検索に対応:質問文で検索でき、目的の資料を瞬時に特定。

- AIによる要約・タグ生成:投稿時の手間を減らし、情報整理を自動化。

- 自社AWS環境での高セキュリティ運用:機密情報も安心して管理可能。

- 買い切り型:導入コストが圧倒的に低く、続けやすいナレッジ管理を実現。

単なる「情報共有ツール」ではなく、

知識を活かすための“循環装置”としての設計がKnouzaの最大の特長です。

まとめ:ナレッジマネジメントとは、企業の“知の未来”を築くこと

ナレッジマネジメントとは、単に情報を共有する活動ではなく、

知識を組織の力に変える「経営の仕組み」です。

- 個人の経験を組織の知へ変える

- 属人化を防ぎ、品質とスピードを両立させる

- 共有された知から新しい知を生み出す

これらを実現できる企業こそ、変化の激しい時代に強い組織と言えるでしょう。まずは、社内に「どんな知識が埋もれているか」を棚卸ししてみてください。

そして、その知識を“誰もが使える資産”に変える第一歩として、KnouzaのようなAI活用型プラットフォームを検討してみてはいかがでしょうか。

まずは「資料ダウンロード」でサービスを知ってください

ナレッジマネジメントツールならKnouza

まずは「資料ダウンロード」

Knouzaは、企業のナレッジを見える化し、チーム全体の生産性を高めるための情報活用プラットフォームです。属人化しがちなノウハウや日々の業務データを一元管理し、検索・共有・分析をスムーズに実現。現場の声を経営判断に生かす仕組みづくりを支援します。C3indexが開発したこのツールは、製造業をはじめとする多様な業界で活用され、組織の「知」を資産へと変える新しいナレッジマネジメントの形を提案します。