ナレッジマネジメントのメリットとは?5つの効果と導入時の注意点を徹底解説

「社内に知識はあるのに活かしきれていない」 「担当者が変わると仕事の質が落ちる」「同じミスや質問が何度も繰り返される」

こうした課題の多くは、“ナレッジが個人の中に閉じている”ことが原因です。

この問題を根本から解消する仕組みが、ナレッジマネジメント(Knowledge Management)です。本記事では、ナレッジマネジメントを導入することで得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。

さらに、導入時に気を付けるべきデメリットや成功のポイントまでを整理し、実践的に理解できる構成にしています。

ナレッジマネジメントの概要や具体例に関しては、下記の関連記事も参考にしてください。

👉ナレッジマネジメントとは?意味・目的・具体例をわかりやすく解説【2025年最新版】

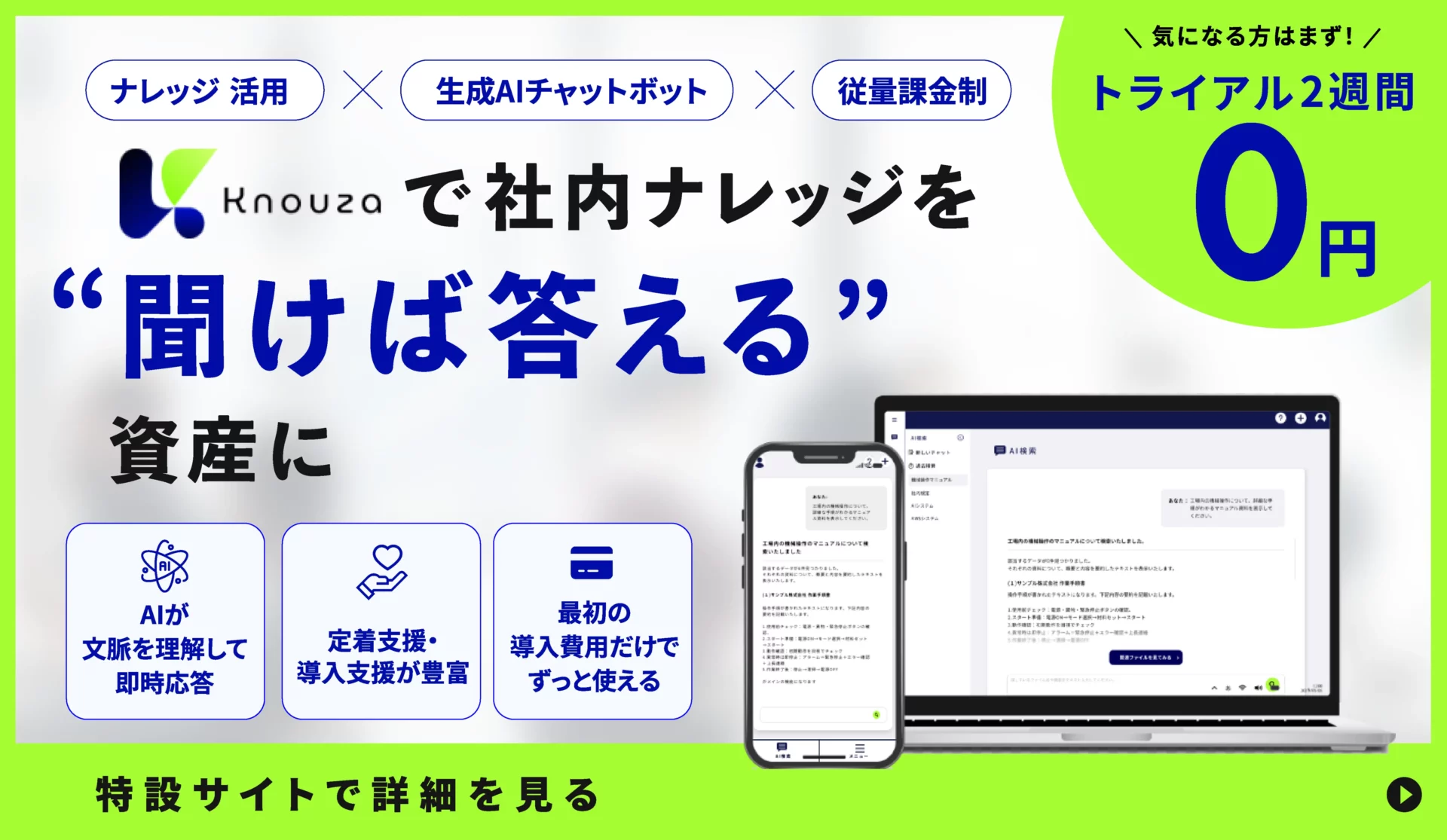

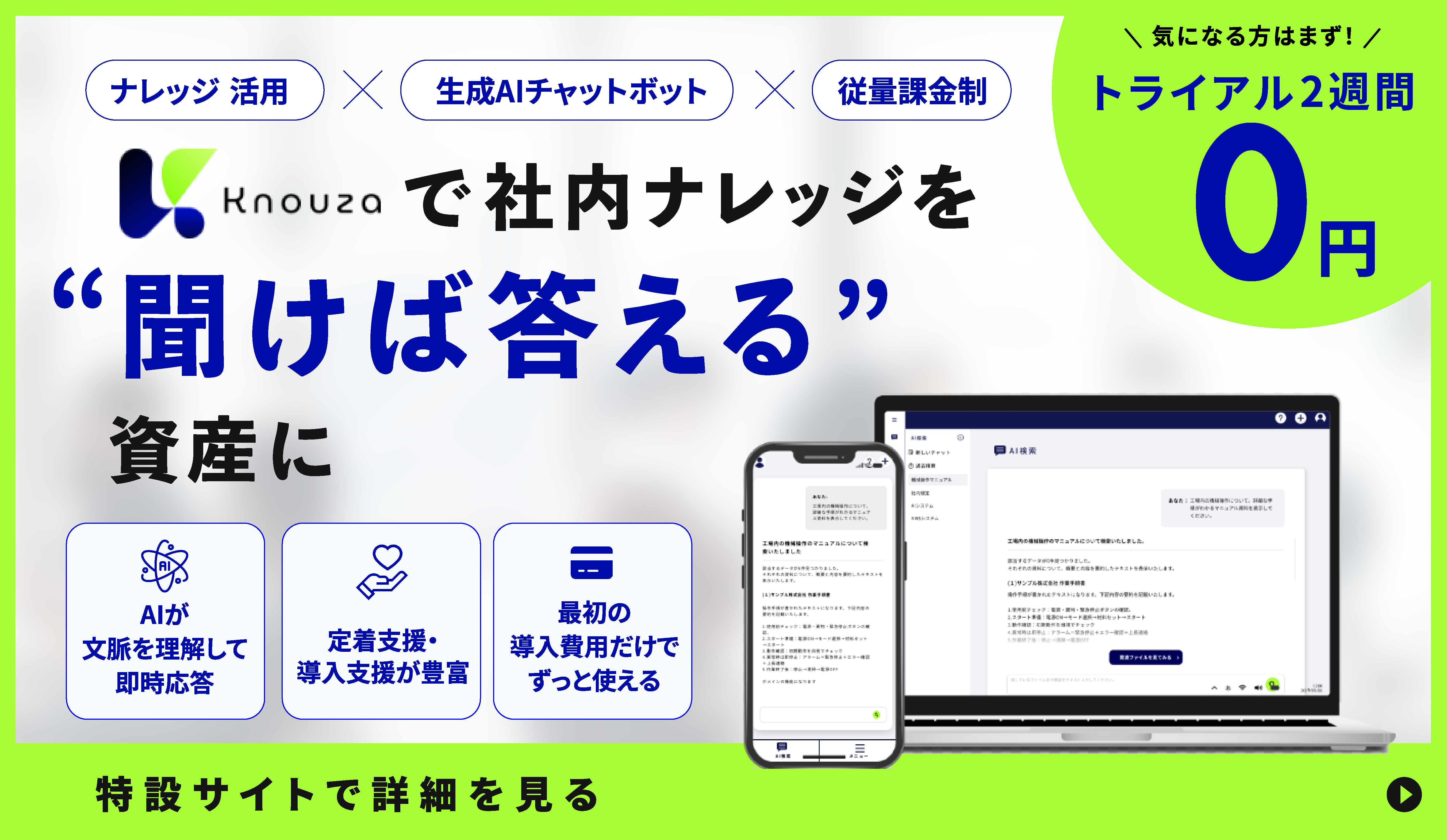

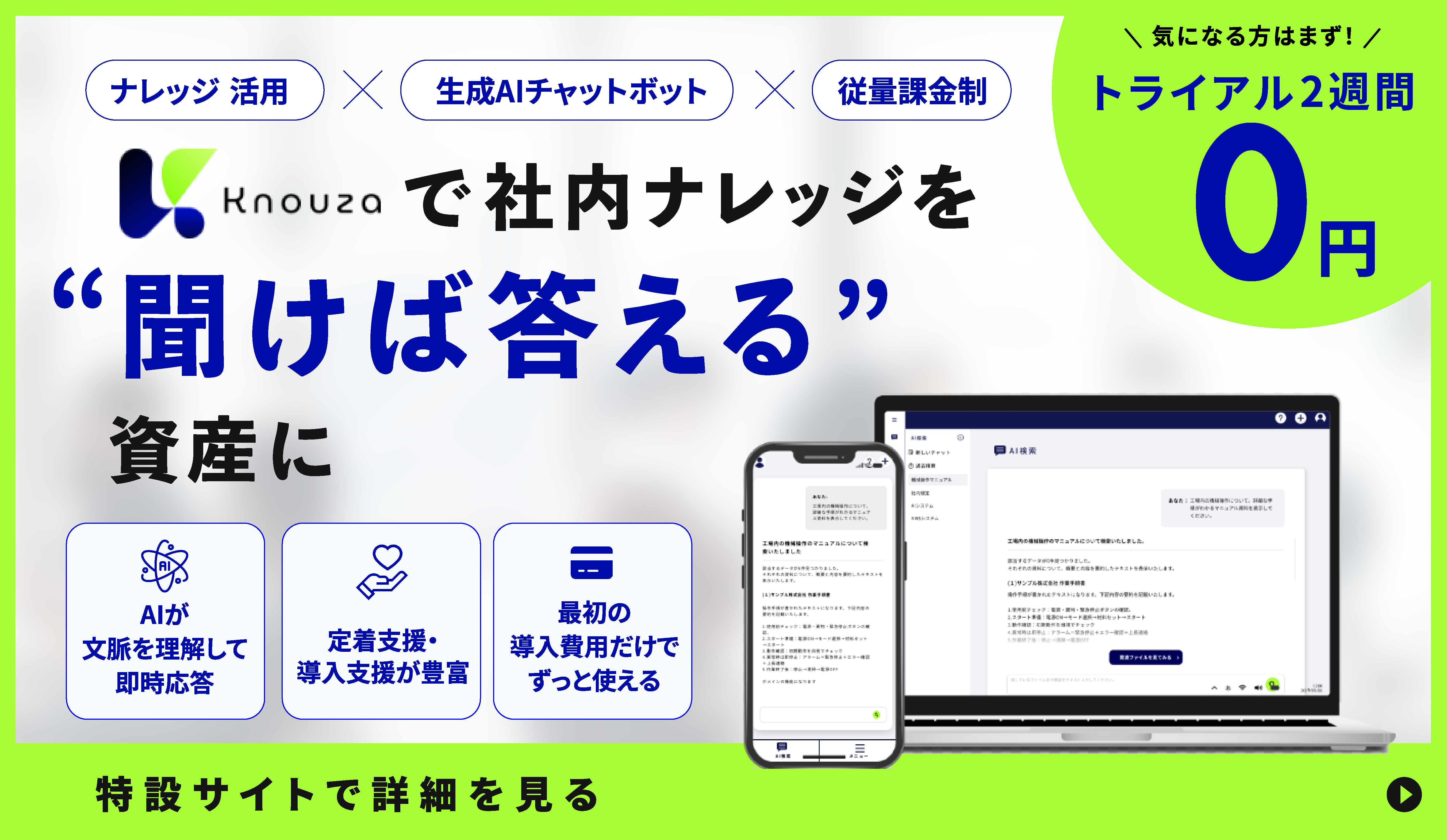

【無料トライアル実施中】ナレッジマネジメントツールならKnouza

「何を誰に聞けばいいのかわからない…」「教えるばかりで自分の仕事が進まない…」 そんな悩みを解決するのが、ナレッジ管理ツールKnouza。 マニュアルやFAQ、ベテランの知見をまとめて、誰でもすぐにアクセス可能。 情報共有のムダを減らし、仕事に集中できる環境をつくります。

目次

ナレッジマネジメントの目的と注目される背景

ナレッジマネジメントとは、社員一人ひとりが持つ経験・ノウハウ・情報といった「知識(ナレッジ)」を、組織全体で共有・活用する仕組みのことです。

目的は、知識を資産として循環させ、組織力を底上げすることにあります。

近年、ナレッジマネジメントが再注目されている背景には次のような要因があります。

- 人材流動化やリモートワークによる情報分散

- 属人化による業務停滞や品質ばらつきの発生

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に伴う「知識の見える化」の必要性

つまり、ナレッジマネジメントは変化の時代における企業の持続的成長を支える基盤です。

次章では、導入によってどのような具体的メリットが得られるのかを解説します。

ナレッジマネジメントのメリットとは?

ナレッジマネジメントを導入すると、組織全体にさまざまな効果が生まれます。

ここでは、特に企業活動に大きな影響を与える5つのメリットを紹介します。

ナレッジマネジメントのメリット①:業務効率化と生産性の向上

ナレッジマネジメント最大の効果は、業務効率の改善です。

社内に散在している情報を整理・共有することで、社員が同じ情報を探す、確認する、やり直すといった無駄を減らせます。

たとえば、営業チームが過去の提案書や見積書、成功事例を一元的に管理していれば、新しい案件でゼロから資料を作る必要はありません。

同様に、カスタマーサポート部門ではFAQや対応履歴を共有することで、問い合わせ対応をスムーズに進められます。さらに、ナレッジ共有により、担当者の不在や退職による業務停滞も防止できます。

誰でも同じ情報を参照できる環境=再現性のある体制が生まれることで、チーム全体の生産性が上がります。

結果として

- 検索時間の短縮

- 作業の重複防止

- プロジェクト進行のスピードアップ

社員1人あたりの生産性向上

といった具体的な改善が実現します。

ナレッジマネジメントのメリット②:意思決定のスピードと精度の向上

次の大きなメリットは、意思決定の質とスピードの向上です。

企業活動では、「過去のデータや事例に基づく判断」が重要です。

ナレッジマネジメントを導入すれば、過去の類似案件・判断履歴・リスク事例などを即座に参照でき、迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

例えば、商品トラブルが発生した際に「以前も同様の事例があったか」「どのように対応したか」をすぐに確認できれば、再発防止と早期解決が同時に実現します。

また、経営層や複数部署が関わる判断においても、共通のナレッジ基盤を持つことで、意思疎通のスピードと精度が格段に上がります。

根拠に基づいた合意形成が可能になるため、会議・承認プロセスの短縮にもつながります。

意思決定の迅速化は、変化の激しい市場環境で競争優位を築くうえで欠かせない要素です。

ナレッジマネジメントのメリット③:顧客対応・サービス品質の安定化

ナレッジマネジメントは、社内だけでなく顧客体験(CX)の向上にも直結します。

サポート部門や営業部門では、「担当者によって対応内容が違う」「以前のやり取りが分からない」という問題が起こりがちです。

これを防ぐために、問い合わせ履歴・対応手順・過去事例などをナレッジ化し、全員で共有することが有効です。

たとえば、FAQや過去の対応履歴を検索できるナレッジベースを構築すれば、顧客からの質問に対して誰でも同じ品質・スピードで回答できます。

顧客満足度(CS)や初回解決率が上がることで、サービス全体の評価も向上します。また、営業・開発・マーケティング間で顧客ニーズを共有すれば、商品改善や新サービス企画にもつながります。

このように、ナレッジマネジメントは顧客との関係を継続的に強化する仕組みともいえるのです。

ナレッジマネジメントのメリット④:人材育成と知識継承の促進

属人化の解消や人材育成にも、ナレッジマネジメントは大きく貢献します。

新人が配属されたとき、「あの人に聞かないと分からない」「前任者のやり方が残っていない」という状況は多くの企業で発生しています。

このような課題は、経験者の暗黙知を可視化し、共有することで防げます。

具体的には、業務手順書やトラブル対応履歴、商談メモなどをナレッジ化して蓄積します。

それにより、新人や異動者が過去の事例を見ながら自ら学べるため、教育コストを削減しながら早期戦力化を実現できます。また、退職・異動によるノウハウ損失も防止できます。

ナレッジを「人から仕組みへ」移すことで、知識の蓄積と再利用が組織の強みになります。

ナレッジマネジメントのメリット⑤:イノベーションと競争力の強化

ナレッジマネジメントは過去の知識を整理するだけでなく、新しい価値を生み出す基盤にもなります。

部門を超えて情報が共有されることで、異なる視点や知見が結びつき、新しい発想が生まれます。

たとえば、営業現場で拾った顧客の課題を開発部が活用すれば、新製品の企画や機能改善につながるでしょう。

マーケティングとカスタマーサポートの知見を掛け合わせることで、より効果的な施策を立案することも可能です。

さらに、ナレッジが共有されている環境では、挑戦と改善のサイクルが高速に回ります。

同じ失敗を繰り返すリスクを減らし、試行錯誤を通じて組織が知識を進化させる構造が生まれます。

つまり、ナレッジマネジメントは「情報を残す仕組み」ではなく、「新しい知識を生み出す仕組み」なのです。

ナレッジマネジメントのデメリットと導入時の注意点

もちろん、ナレッジマネジメントには注意すべき課題も存在します。代表的なものを3つ挙げます。

①定着までに時間がかかる

ナレッジマネジメントは「ツールを導入したら終わり」ではありません。

共有文化を根付かせるまでに一定の時間と社内啓発が必要です。

②情報の鮮度・正確性を保つ必要がある

古い情報が残ると誤った判断につながるリスクがあります。

定期的なメンテナンス体制(更新・レビュー・削除)を整えましょう。

③ツールが使われないリスク

機能が多すぎたり操作が複雑だと、現場に定着しません。

「誰でも簡単に投稿・検索できる」シンプルな設計が鍵です。

【無料トライアル実施中】ナレッジマネジメントツールならKnouza

「何を誰に聞けばいいのかわからない…」「教えるばかりで自分の仕事が進まない…」 そんな悩みを解決するのが、ナレッジ管理ツールKnouza。 マニュアルやFAQ、ベテランの知見をまとめて、誰でもすぐにアクセス可能。 情報共有のムダを減らし、仕事に集中できる環境をつくります。

ナレッジマネジメントを成功させる3つのポイント

ナレッジマネジメントは、ツールを導入すれば自動的に機能するものではありません。

むしろ、仕組みをどう運用し、どう文化として根付かせるかが成果を左右します。

ナレッジマネジメントを確実に定着させるためには、次の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

①目的を明確にする

業務効率化・教育支援・顧客対応改善など、導入目的を定義しましょう。目的が曖昧なままだと、情報共有が形骸化します。

②現場が使いやすい仕組みを設計する

UIの分かりやすさ、検索のしやすさ、AIサジェストなど“使われる仕組み”を重視します。

③共有文化を育てる

ナレッジ投稿を評価制度や社内表彰に組み込むことで、「共有することが評価される」文化を作りましょう。

最新トレンド:AIと検索技術が変えるナレッジマネジメント

近年のナレッジマネジメントでは、AI技術の活用が大きな変化をもたらしています。技術が進化したことで、「人が整理する」「人が探す」という作業が劇的に減りつつあります。

- AI検索:質問文の意図を理解し、最適な情報を提示

- 自動タグ付け:文書を解析し、自動で分類・関連づけ

- 要約生成:長文資料を短時間で理解できる要約を生成

- 関連ナレッジ提案:閲覧中の内容に基づき、関連情報を自動表示

従来の「人が探して整理する」作業を大幅に削減。

社員は“情報を探す時間”を減らし、“知識を使う時間”を増やせるようになっています。

AIによるナレッジマネジメントは、単なる効率化ではなく、「知識が自然に循環する環境」を作るという点で、従来の仕組みを大きく超える存在となりつつあります。

AIナレッジ管理プラットフォーム「Knouza(ノウザ)」とは?

ナレッジマネジメントを現実的に支援するプラットフォームとして注目されているのが、「Knouza(ノウザ)」です。

Knouzaは、AIを活用して社内に散らばる文書・議事録・対応履歴などを自動整理し、

必要な情報を瞬時に引き出せるナレッジ管理プラットフォームです。

主な特長は以下の通りです。

- 自然言語検索に対応:質問文で検索でき、目的の資料を瞬時に特定。

- AIによる要約・タグ生成:投稿時の手間を減らし、情報整理を自動化。

- 自社AWS環境での高セキュリティ運用:機密情報も安心して管理可能。

- 買い切り型:導入コストが圧倒的に低く、続けやすいナレッジ管理を実現。

単なる「情報共有ツール」ではなく、

知識を活かすための“循環装置”としての設計がKnouzaの最大の特長です。

まとめ:ナレッジマネジメントのメリットを最大化し、知識を企業の力に変える

ナレッジマネジメントを導入することで、企業は次のような効果を得られます。

- 業務効率と生産性の向上

- 意思決定の迅速化

- 顧客対応の品質安定

- 人材育成・知識継承の促進

- イノベーションによる競争力強化

一方で、定着には時間と工夫が必要です。

ツール導入だけでなく、運用ルール・文化づくりを並行して進めることで、知識が循環する組織が生まれます。ナレッジを「人に依存しない資産」に変えること。

それが、これからの時代に企業が成長を続けるための最も重要な基盤と言えます。

まずは「資料ダウンロード」でサービスを知ってください

ナレッジマネジメントツールならKnouza

まずは「資料ダウンロード」

Knouzaは、企業のナレッジを見える化し、チーム全体の生産性を高めるための情報活用プラットフォームです。属人化しがちなノウハウや日々の業務データを一元管理し、検索・共有・分析をスムーズに実現。現場の声を経営判断に生かす仕組みづくりを支援します。C3indexが開発したこのツールは、製造業をはじめとする多様な業界で活用され、組織の「知」を資産へと変える新しいナレッジマネジメントの形を提案します。